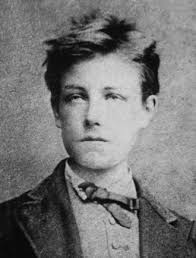

Rimbaud le bohémien savant, le poète vagabond, le génial sauvageon

A Charleville-Mézières le 20 octobre 1854, naissait bien discrètement un petit prodige nommé Arthur. C’était pourtant l’avènement d’une bien belle météorite pour cette petite ville figée, endormie et conservatrice. Il allait bientôt briller d’une étrange et éphémère intensité puis renaître ensuite, tel le phénix, pour une postérité éternelle. Son père est officier de cavalerie qui sera décoré de la Légion d’honneur et sa mère, une cultivatrice aisée, nourrit une ambition démesurée pour ses enfants. Il a 6 ans quand son père abandonne définitivement le domicile familial, laissant derrière lui une fratrie de quatre enfants (deux filles et deux garçons). C’est alors un gamin malheureux, hyper sensible. En lisant beaucoup, à la recherche de son paradis rose, il développera une acuité poétique portée par l’émotion, mêlant ses strophes musicales à une ode à la liberté.

Il décrit, très jeune, de façon autobiographique son quotidien dans l’un de ses premiers poèmes :

« Le rêve maternel, c’est le tiède tapis

Et là, c’est comme un nid

Sans plumes, sans chaleurs,

Où les petits ont froid, ne

Dorment pas, ont peur

Un nid qui doit avoir glacé la

Bise amère…

Votre cœur, l’a compris,

Les petits sont tous seuls en la maison glacée :

Et le père est bien loin

Mais comme il est changé le logis d’autrefois… »

Il sera toujours en quête de cette figure absente et se cherchera des pères de substitution. Mme Rimbaud est austère et sévère ; elle place ses deux garçons Frédéric et Arthur dans une école privée laïque de bonne renommée grâce à l’héritage du grand-père. Elle est très opiniâtre et remet en état la ferme abandonnée par ses frères. Heureusement, Arthur est surdoué il excelle dans toutes les matières. C’est une immense satisfaction pour sa daromphe(1) (sa mère) qui toutefois ne manifeste pas d’effusion sentimentale. En revanche, son frère est un élève médiocre et sa mère le méprisera toute sa vie ainsi que ses deux petites-filles qu’elle placera sans sourciller dans une institution religieuse à la mort de leur mère.

Arthur est un enfant brillant mais rebelle qui fugue à 16 ans. Il est tellement précoce qu’il capte toute l’attention de son jeune professeur de rhétorique, monsieur Isambard. Il gagne au même âge un prix d’excellence pour un de ses nombreux poèmes en latin qui, sous ses quatrains poétiques, renferme déjà une connotation politique. Charleville est trop petite pour cet esprit si vif, épris de liberté. Ayant coupé les chaînes invisibles de « la servitude volontaire », il part pour la capitale pour se frotter à l’élite parisienne sublimée.

C’est dans un cercle littéraire où les têtes bien faites s’affrontent et se confrontent qu’il rencontre Verlaine. Arthur qui n’a que 17 ans et cherche toujours son père, a une relation œdipienne inversée, tumultueuse et passionnée avec ce poète de dix ans son ainé. Une osmose se crée. Ces deux âmes torturées s’assemblent et se rejettent. Chacun est subjugué par le talent de l’autre mais c’est Verlaine qui, ayant le plus à perdre (il est marié), mettra un terme à leur relation dans un élan presque théâtral ; il essaye de le tuer en lui tirant un coup de pistolet. La séparation actée, Rimbaud, las de ne pas être reconnu et publié, songe à arrêter d’écrire. Bien qu’élevé dans le catholicisme (sa mère est dévote), il produira encore quelques œuvres notamment contre l’Eglise comme « un nouvel évangile » où il confronte ensuite son image à celle du Christ (proses évangéliques) à son ultime poème Génie (un contre évangile en mode païen et mystique). La vie, en ce temps là, était bien cruelle. Mme Rimbaud enterre sa fille Vitalie à l’âge de 17 ans, terrassée par une tuberculose des articulations. Arthur a 21 ans et arrêtera définitivement d’écrire.

A la recherche d’un statut social, polyglotte fatigué de la vieille Europe, il choisit l’aventure et part pour l’Afrique. Il devient explorateur, apprend encore l’arabe et deux dialectes africains. Il exercera divers métiers, négociant, marchand de café et même marchand d’armes. Il va vivre avec une femme africaine mais finira aussi par l’abandonner. Impossible de retenir « l’homme aux semelles de vent ». Sans jamais faire fortune, sans jamais réussir, diminué par une de ces maladies honteuses pour qui est adepte de l’amour éphémère, il va s’user sur les chemins tortueux de l’Afrique. Lui, le marcheur infatigable, est atteint de douleur au genou droit qui le contraint à rentrer précipitamment en France pour se faire opérer. On lui détecte une pathologie qui respire la Commedia Dell’Arte : néoplasme de la cuisse puis une carcinose généralisée. C’est un sarcome avec cellule géante… métastasée ; on va l’amputer. II revient alors, désabusé, meurtri à Charleville chez sa mère et sa sœur Isabelle.

Pour sa « dernière saison en enfer » avant de rejoindre « le dormeur du val », on dirait aujourd’hui qu’il était résiliant après son opération. Il arpentait encore la campagne menant à vive allure son attelage à travers champ. Il effrayait certain soir le dimanche les paysannes débonnaires qui rentraient nonchalamment du cimetière. Il les saupoudrait de poussière blanche, il les enroulait dans son halo de lumière d’ange… Osons une pensée mystique, Dieu trouvant que tant de talent ne pouvait se perdre, décide de le rappeler à lui. Il décède à 37 ans, le 10 novembre 1897, de cette carcinose, non sans s’être confessé. Il aurait fredonné, dit-on, juste avant de partir pour son dernier voyage :

« Je m’en irai, les mains jointes et serrées

Mon paletot sera mon linceul final

J’irai dans ton ciel, Jésus et serai ton féal

Oh la ! la ! Que d’âmes blessées vais-je trouver

Mon unique tunique aura un large trou

Petit enfant de cœur, j’égrènerai dans ma course

Des chapelets, mon auberge sera à la grande ourse

Mes étoiles au ciel auront un doux frou frou… »

(Pastiche de ma bohème)

Sa poésie et ses livres ne seront publiés qu’à titre posthume. A sa mort, c’est sa sœur Isabelle, puis son beau-frère et enfin la seconde épouse de ce dernier, qui bénéficieront des droits d’auteur. Au cours d’une interview dans la première émission littéraire de la télévision, en 1954, ses deux nièces âgées de plus de 70 ans, se désoleront d’avoir été spoliées de leur héritage de par leur stricte éducation religieuse, maintenues dans l’ignorance de l’œuvre de leur oncle.

Daniel Weugue

- Daromphe : utilisé par Rimbaud pour désigner le féminin de daron (le maître, en argot)