Boléro

Si l’on vous demandait de trouver un point commun aux films suivants : Ten (1979), Les uns et les autres (1981), Paradise Road (1997), Basic (2003), Neuilly ma mère (2009), En fanfare (2024), Divertimento (2022), penseriez-vous immédiatement au Boléro de Maurice Ravel ? Et pourtant cette musique est bien présente dans ces films comme dans bien d’autres ! Pourquoi fascine-t-elle autant les réalisateurs ? Est-ce parce que cette musique s’enroule sur elle-même pendant quinze minutes pour finir en un tourbillon tonitruant ? Est-ce parce que ce motif mélodique aux sonorités entêtantes génère un caractère érotique, sensuel (voir Boléro de Wesley Ruggles (1934) où Raoul et Helen effectuent une chorégraphie lascive sur l’œuvre de Ravel) voire hypnotique ?

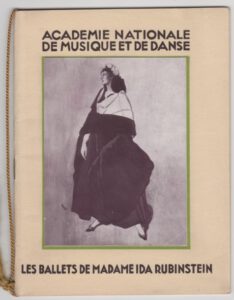

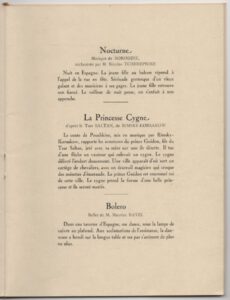

Cependant, le but du compositeur n’était pas d’écrire une musique de film mais bien de répondre à une commande de la danseuse russe Ida Rubinstein, amie du compositeur, qui avait demandé à Maurice Ravel « un ballet espagnol » de dix-huit minutes au maximum. Celui-ci fut créé le 22 novembre 1928 à l’Opéra Garnier. Le programme annonçait : « Dans une taverne d’Espagne, on danse sous la lampe de cuivre au plafond. Aux acclamations de l’assistance, la danseuse a bondi sur la longue table et ses pas s’animent de plus en plus » …. D’ailleurs, le mot « boléro » viendrait d’un danseur si gracieux, si agile, qu’il impressionnait le public avec des sauts tellement hauts qu’on l’avait surnommé « volero », le danseur volant. Avec le temps, le « v » s’est transformé en « b », pour donner « boléro »… L’œuvre plaît tellement au public qu’on l’interprète ensuite en version dite « de concert », c’est-à-dire juste pour la musique ! Entêtante. Hypnotique. Fascinante.

Cependant, le but du compositeur n’était pas d’écrire une musique de film mais bien de répondre à une commande de la danseuse russe Ida Rubinstein, amie du compositeur, qui avait demandé à Maurice Ravel « un ballet espagnol » de dix-huit minutes au maximum. Celui-ci fut créé le 22 novembre 1928 à l’Opéra Garnier. Le programme annonçait : « Dans une taverne d’Espagne, on danse sous la lampe de cuivre au plafond. Aux acclamations de l’assistance, la danseuse a bondi sur la longue table et ses pas s’animent de plus en plus » …. D’ailleurs, le mot « boléro » viendrait d’un danseur si gracieux, si agile, qu’il impressionnait le public avec des sauts tellement hauts qu’on l’avait surnommé « volero », le danseur volant. Avec le temps, le « v » s’est transformé en « b », pour donner « boléro »… L’œuvre plaît tellement au public qu’on l’interprète ensuite en version dite « de concert », c’est-à-dire juste pour la musique ! Entêtante. Hypnotique. Fascinante.

Et maintenant, si on parlait de la mélodie : un ostinato rythmique, deux thèmes, un grand crescendo, l’orchestration. L’ostinato est un élément musical répété identiquement à lui-même. Tout au long du Boléro, il est joué à la caisse claire cent soixante-neuf fois ! et aussi par d’autres instruments. Ce rythme, ta cataca ta cataca ta ta ta cataca ta cataca tacatacataca, rappelle les castagnettes qui marquent celui des danseurs espagnols ! Ensuite la flûte commence avec une première mélodie (A), le premier thème (seize mesures), reprise par la clarinette puis le basson entame une seconde mélodie (B) (seize mesures) reprise par une clarinette et puis mélodie A deux fois, mélodie B deux fois et l’ensemble est répété AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB + final

A chaque fois c’est un instrument différent qui joue le thème et les instruments sont de plus en plus nombreux et ils jouent plus fort. Cela commence pianissimo, pour arriver à la fin à un accord fortissimo, le plus fort possible, … c’est un grand crescendo … avec en plus des instruments peu courants dans un orchestre : une harpe, trois saxophones, un célesta. Enfin, le thème est superposé à lui-même mais à distance de quinte ou de tierce. Sur le plan acoustique, c’est exactement ce qui se passe dans un orgue à tuyaux pour créer de nouveaux timbres. Et sur la fin, Maurice Ravel a ajouté une modulation : la mélodie reste la même, mais tout sonne un peu plus aigu.

D’après le compositeur, les bruits d’une usine seraient à l’origine du Boléro : le rythme répété de la caisse claire, comme une machine qui tourne sans arrêt… les autres éléments venant se greffer dessus comme des roues et des engrenages. On dit que dans le monde une interprétation du Boléro commence toutes les dix minutes, celui-ci durant environ quinze minutes, on peut donc l’entendre en continu. Enfin, il paraît qu’à la première représentation du Boléro, une dame se serait écrié « Au fou, au fou ! » à quoi Ravel aurait répondu : « Elle a tout compris ! »

Le Boléro a été repris dans beaucoup d’adaptations, je vous en propose une ci-dessous par Les 4 barbus (pas jeune, je vous l’accorde) reprise par Pierre Dac et Francis Blanche :

Oui, notre parti, parti d’en rire

Oui, c’est le parti de tous ceux qui n’ont pas pris de parti

Notre parti, parti d’en ri-re

Oui, c’est le parti de tous ceux qui n’ont pas pris de parti.

Et que penser de Gilbert Bécaud lorsqu’il chante « Et maintenant, que vais-je faire ? ». N’hésitez pas à écouter aussi l’interprétation d’Angélique Kidjo lors d’un Grand Echiquier ! … et pourquoi pas la version Rap de Saïan Supa Crew Trop Agile

A voir aussi, l’exposition Ravel Boléro à la Philharmonie de Paris, 221, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris jusqu’au 15 juin.

Bruno Gonin