L’énigme du trésor de Giso-Ritum

Dans ce territoire de légendes, de mystères, de secrets, deux affluents chétifs rejoignent en boucle molle une noble rivière. Alanguie, elle s’étale sans profondeur et coupe en deux cette sombre région. De grands marais s’épanchent alentours sur de larges bandes de terre humide propice aux tourbières. De fins filets de gaz s’échappent, certains soirs de pleine lune, allumant de mystérieux feux follets bleutés. On dit que l’on peut rencontrer Blaiseau l’ardent, un homme sans tête qui habite les dolmens. Là-bas, à que lques lieues, dans sa capitale historique, la grande histoire a produit son lot d’enchantement et de malheurs. Les druides sont entrés dans la clandestinité quand les prédicateurs chrétiens sont arrivés, les premiers convertis se sont fait bien discrets à l’arrivée des Francs saliens puis, reprenant des couleurs, ont de nouveau fait profil bas à l’arrivée des Vikings. Vers l’an mil, apaisés, les chrétiens ont pu bâtir leurs églises, souvent sur les vestiges des temples païens. Des érudits ont aussi érigé dans la campagne des croix pattées, mi-chrétiennes, mi-païennes qui indiquent les quatre points cardinaux aux solstices.

lques lieues, dans sa capitale historique, la grande histoire a produit son lot d’enchantement et de malheurs. Les druides sont entrés dans la clandestinité quand les prédicateurs chrétiens sont arrivés, les premiers convertis se sont fait bien discrets à l’arrivée des Francs saliens puis, reprenant des couleurs, ont de nouveau fait profil bas à l’arrivée des Vikings. Vers l’an mil, apaisés, les chrétiens ont pu bâtir leurs églises, souvent sur les vestiges des temples païens. Des érudits ont aussi érigé dans la campagne des croix pattées, mi-chrétiennes, mi-païennes qui indiquent les quatre points cardinaux aux solstices.

C’est dans cette bourgade aujourd’hui si tranquille, à l’ombre de l’église, d’un château en ruine et d’une sinistre léproserie que notre homme, voit le jour en 1904. Après ses études primaires, enfant studieux et mystique, il est persuadé qu’il a des dons de sourcier et de magnétiseur ; il se découvre une vocation pour la prêtrise. Après plusieurs années d’études religieuses durant lesquelles il apprend le latin et reçoit les ordres mineurs dont l’exorcistat, pour l’amour d’une femme, il rompt ses vœux, se marie et aura deux enfants.

Pendant ses études, ayant pu consulter un vieux grimoire écrit en 1640 par un curé relatant l’histoire locale, il acquiert la conviction qu’un trésor est enterré dans les souterrains entre l’église et le château. Ayant travaillé chez les brocanteurs en consultant de nombreux ouvrages et en fréquentant les archives de sa con trée, il comprend qu’il y a des tunnels secrets qui relient le château de la ville à ceux d’une autre forteresse. En froid calculateur, sans s’aliéner aucune sympathie avec la municipalité et le clergé, il arrive à s’y faire embaucher comme gardien, guide et jardinier.

trée, il comprend qu’il y a des tunnels secrets qui relient le château de la ville à ceux d’une autre forteresse. En froid calculateur, sans s’aliéner aucune sympathie avec la municipalité et le clergé, il arrive à s’y faire embaucher comme gardien, guide et jardinier.

Pendant quelques années, il se fait oublier mais demande les autorisations nécessaires pour faire des fouilles dans ce lieu classé. C’est seulement début 1944, alors que le domaine est occupé par l’armée allemande et que les visites sont suspendues, qu’il commence à creuser. Nuit après nuit, muni seulement d’une pelle, pioche, baladeuse, panier d’osier et d’un vieux treuil, il creuse clandestinement dans un puits rebouché. Son trou a maintenant la hauteur d’une tour de six étages et là, il trouve une excavation latérale ; il s’y faufile mais elle s’écroule sur lui. Pris au piège, une jambe brisée, il réussit à sortir et à remonter cm par cm, agrippé à sa corde à nœuds.

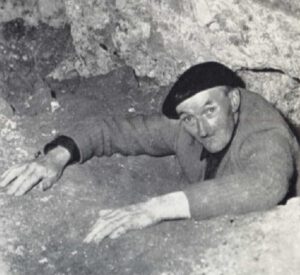

A peine rétabli, il se remet à la tâche. C’est à 15 m de la margelle du puits qu’il creuse avec un ami d’enfance. En juin, il est à moins 16 m. Il vient de trouver une petite salle souterraine d’environ 4 m sur 4 ; elle est vide et ne mène nulle part. Son ami l’abandonne. Il entreprend alors de creuser une sape horizontale qui part de son nouveau trou et se dirige vers le puits où il a failli trouver la mort. C’est un effrayant boyau de 50 cm qu’il ne peut creuser qu’à plat, en raclant seau à seau la terre qu’il doit ensuite évacuer à reculons et hisser 16 m plus haut. Il doit éparpiller discrètement cette terre en surface autour du donjon (50 tonnes). La sape horizontale atteint 9 m de long.

Nous sommes maintenant en mars 1946 mais la sape ne mène à rien. Il décide donc de creuser verticalement pour descendre plus bas. Il travaille maintenant torse nu et par manque d’oxygène, il doit fréquemment remonter pour respirer. Le boyau trop étroit ne peut être creusé qu’à main nue en s’aidant d’une barre à mine. Il atteint la cote de moins 21 m et là un beau soir : « Ma barre à mine heurte de la pierre taillée, j’arrive à desceller plusieurs grosses pierres et par le trou, je passe ma main, ma tête et en éclairant ce que j’ai vu, je ne l’oublierai jamais. Je suis dans une chapelle romane en pierre de Louveciennes, longue de 30 m, large de 9 m et haute d’environ 4,5 m à la clef de voûte. Tout de suite à ma gauche, par le trou par lequel je suis passé, il y a l’autel en pierre lui aussi, ainsi que son tabernacle. A ma droite, tout le reste du bâtiment ; sur les murs à mi- hauteur, soutenues par des corbeaux de pierre, les statues du Christ et des douze apôtres, grandeur nature. Le long des murs, posés sur le sol, des sarcophages de pierre de 2 m de long et de 60 cm de large, il y en a dix-neuf. Dans la nef, trente coffres de métal précieux rangés par colonnes de dix ; ce sont plutôt d’armoires couchées qu’il faudrait parler, chacune mesure 2,5 m de long 1,8 m de haut, 1,6 m de large ».

et là un beau soir : « Ma barre à mine heurte de la pierre taillée, j’arrive à desceller plusieurs grosses pierres et par le trou, je passe ma main, ma tête et en éclairant ce que j’ai vu, je ne l’oublierai jamais. Je suis dans une chapelle romane en pierre de Louveciennes, longue de 30 m, large de 9 m et haute d’environ 4,5 m à la clef de voûte. Tout de suite à ma gauche, par le trou par lequel je suis passé, il y a l’autel en pierre lui aussi, ainsi que son tabernacle. A ma droite, tout le reste du bâtiment ; sur les murs à mi- hauteur, soutenues par des corbeaux de pierre, les statues du Christ et des douze apôtres, grandeur nature. Le long des murs, posés sur le sol, des sarcophages de pierre de 2 m de long et de 60 cm de large, il y en a dix-neuf. Dans la nef, trente coffres de métal précieux rangés par colonnes de dix ; ce sont plutôt d’armoires couchées qu’il faudrait parler, chacune mesure 2,5 m de long 1,8 m de haut, 1,6 m de large ».

Dès le lendemain, à la faveur d’un conseil municipal, il annonce avoir découvert une chapelle souterraine contenant des coffres et des sarcophages dans les souterrains du château. Les notables médusés décident sur le champ de se rendre sur les lieux. Les plus téméraires font l’effort de descendre dans le trou ; aucun ne parvient assez loin pour voir quoi que ce soit. Le boyau est étroit et menace de s’écrouler. Ils remontent dépités. « Ceci est l’œuvre d’un fou » lance, déçu, un conseiller municipal.

Les rêves de gloire de notre homme s’effondrent en entendant ces paroles : un crépitement puis des flammes, c’est comme si on venait d’allumer son bûcher. Les cris vengeurs de Jacques de Molay, Grand Maître de l’Ordre du Temple, brûlé vif en 1314 semblent résonner dans sa tête. Philippe le Bel, pour s’emparer du trésor des Templiers, a fait arrêter les hauts dignitaires de cet ordre religieux et militaire, ce qui, avec la lâche complicité du pape Clément V, a permis l’éradication de l’ordre. « Pape Clément, roi Philippe ! Avant un an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre châtiment ! … ».

Le châtiment de notre terrassier noctambule ne se fait pas attendre. « Vous n’avez pas les autorisations de la mairie pour creuser, nous allons reboucher vos galeries ». Imaginons les édiles de Montignac ou de Vallon-Pont-d’Arc rebouchant les boyaux étroits des grottes de Chauvet ou de Lascaux parce qu’ils sont incapables physiquement de constater quoi que ce soit et qu’ils méprisent ces découvreurs trop humbles à leurs yeux, nous privant ainsi des chapelles Sixtine de l’art pariétal !

Rapidement, les petites gloires locales, nantis, notables adipeux, bouffis dans leurs orgueils, colportent que notre gardien a inventé toute cette histoire pour se faire remarquer. Les moins courageux à descendre dans la sape sont les plus virulents pour condamner. Panurges, les habitants emboitent le pas à leurs « élites », déversant sans relâche leur haine et leurs frustrations sur le pauvre homme. On le licencie, sa femme divorce, il doit quitter sa maison, sa région. Pendant plusieurs années, de petits boulots en travaux ingrats, il survit tant bien que mal, quasi clochard, dormant certains soirs sous les ponts.

Douze ans plus tard, un baron, journaliste et écrivain à ses heures, l’embauche par hasard dans sa ferme. Notre porcher (2) est discret, mais finit par se livrer. Il décrit avec force détails sa découverte miraculeuse. La plume avide et noble de son bienfaiteur s’emballe et du mince récit du sapeur (3) en fait un roman grandiloquent, mêlant la grande histoire et la fiction. Esotérisme, trésor, sciences occultes, mathématiques, alchimie, religion, Franc-maçonnerie tout y passe. La France entière découvre avec délice ce beau récit. Les politiques s’en mêlent. On décide de reprendre les fouilles de façon très sérieuse, mais maintenant on ne cherche plus seulement une chapelle, on cherche un trésor et pas n’importe lequel, le trésor des Templiers.

Notre écrivain vient de réveiller le mythe du fabuleux trésor templier soi-disant disparu. Le lieu de recherche n’est pas anodin ; les Templiers ont bien séjourné au château de 1158 à 1160… Puis on raconte que fin juin 1308, le Templier Jean de Chalon déclara devant le pape en personne que la veille de l’arrestation du Grand Maître, soit le 12 octobre 1307, trois chariots recouverts de paille avaient quitté à la tombée de la nuit le temple de Paris. Ces chariots, dans lesquels étaient dissimulés des coffres contenant tout le trésor du Grand Visiteur de France, Hugues de Pairaud, ont pris la direction de la côte pour être embarqués depuis la vieille ville gauloise d’Eu (4) vers l’Angleterre à bord des navires de l’Ordre. Le chemin emprunté passant non loin du château, l’équipage s’est- il arrêté à Giso-Ritum ?

Le contenu a-t-il été déposé dans une crypte secrète en toute discrétion ?

En 1962, le ministère des Affaires culturelles reprend discrètement les fouilles sans prévenir le maire. « On a trouvé les traces du fouilleur clandestin mais nous n’avons pas atteint la chapelle » annonce-t-il à la presse. Cet excès de précaution se retourne contre les autorités et le constat négatif est balayé quelques mois plus tard par l’opinion publique. Le ministère n’a d’autre choix que de recommencer l’opération, en la complétant par la confrontation avec notre « découvreur » invité à reconnaître sa propre fouille. « Il a bien retrouvé la barre de fer laissée en place dans le dernier puisard profond de 4 mètres, mais a déclaré qu’il fallait creuser 1,5 m supplémentaire pour trouver la chapelle » … La pression ne retombe pas, le public réclame qu’on lui livre le fabuleux trésor qui a manifestement enflammé les esprits les plus sains.

Reprenons les propos du gardien Roger Lhomois sur sa découverte : chapelle romane en pierre de Louveciennes : 30 m x 9 m = 270 m2 de surface totale. Au sol : 19 sarcophages espacés d’un mètre soit 73 m2. 30 armoires fortes augmentées d’1,25 m de dégagement pour les ouvrir, soit170 m2. Des coffres de cette taille sont quasiment inexistants et intransportables, un seul est répertorié mais il date du XVIe siècle. Un autel en pierre soit 2 m2. Total général : 250 m2 d’utilisés sur les 270 m2 de la chapelle. Il devait être bien difficile d’y circuler.

En ce qui concerne les treize statues grandeur nature, s’il existe d’autres représentations des apôtres de taille réelle dans les églises, elles sont très rares (Sainte-Chapelle par exemple). Toutefois, le détail technique incohérent est sans aucun doute la hauteur de la voûte. Une voûte de plein cintre de 9 m de large, fait obligatoirement 4,5 m au centre. Aucune des pierres composant le cintre n’est posée droite. Cette voûte doit être assise sur des murs verticaux de 4 m de haut pour pouvoir recevoir à mi- hauteur, sur des corbeaux de pierre, les treize statues de 2 m soit au total 8,5 m à la clef de voûte et pas 4,50 m comme le décrit Roger Lhomois…

Les fouilles reprennent en 1964 à la demande expresse d’André Malraux. L’armée déploie une unité du 12ème génie qui descend bien plus bas que notre homme, jusqu’au lit de la rivière (l’Epte) sans résultat. Cette fois les espoirs de trésor sont définitivement enterrés. Abandonnant Gisors et Roger à ses chimères, notre écrivain, le baron Richard de Sède, aidé de deux « découvreurs » de sensationnel, Pierre Plantard et Philippe de Chérisey, ira sublimer une autre destination qui connaîtra plus de succès : Rennes-le-Château. Ce sont les inventeurs du fameux prieuré de Sion que le Da Vinci code a ramené dans l’actualité il y a quelques années et qui a fait la fortune de son auteur.

Pour autant, le château de Gisors n’en a pas fini avec les amateurs de trésor. Début 1970, on arrêta des fouilleurs clandestins, une famille qui venait, de nuit, creuser chaque vendredi. Leur galerie faisait déjà 7 m. Mais en mai 1970, miracle, on découvrit enfin un fabuleux trésor. Des travaux de maçonnerie dans les contreforts de la ville fortifiée mirent au jour plusieurs milliers de pièces en argent, la plupart anglaises, des esterlins du XIIe siècle, parisis royaux et baronniaux à l’effigie d’Henri II, donc antérieurs au supplice des dignitaires de l’Ordre du Temple.

Et la chapelle ? Rien aujourd’hui, mais demain qui sait… On peut espérer qu’avec les techniques modernes de sondages géotechniques, le géoradar ainsi que des approches plus récentes comme l’imagerie 3D et les outils numériques, on pourra percer les secrets de la crypte de gisoritum.

D. Weugue

(1) Giso-Ritum : mot celtique désignant le passage, le gué étant en effet capital quand les ponts étaient rares.

(2) Porcher : ouvrier agricole qui s’occupe des porcs.

(3) Sapeur : dans le domaine militaire, il est chargé de l’exécution des ouvrages souterrains.

(4) Eu : cité située à côté du Tréport.