Deux célèbres musiciens

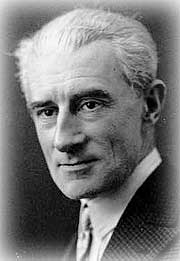

Lorsque l’on évoque Maurice Ravel, on pense bien évidemment au Boléro, œuvre liée à son nom qui a toujours étonné le célèbre compositeur français pour son succès international.

Lorsque l’on évoque Maurice Ravel, on pense bien évidemment au Boléro, œuvre liée à son nom qui a toujours étonné le célèbre compositeur français pour son succès international.

Né dans les Basses-Pyrénées (actuel Pyrénées-Atlantiques) en 1875 d’un père ingénieur et d’une mère au foyer, Maurice Ravel découvre la vie parisienne dès sa naissance après l’installation de ses parents à Paris. C’est au cœur de la capitale qu’il s’initie à l’art sous diverses formes et à la musique en particulier. A 6 ans, il étudie le piano ; à 12 ans, il parfait sa formation avec des cours de composition et à 14 ans, il fait son entrée au Conservatoire de Paris où il devient l’élève de Charles de Bériot. Sa passion pour la musique et son goût pour la littérature (Mallarmé, Baudelaire…) le conduisent à affirmer son caractère, sa personnalité, son indépendance et à affiner son esprit musical. Dans le monde de l’Art, la fin du XIXe siècle a vu la naissance de la période impressionniste. La peinture crée la sensation de mouvements par de petites touches de couleur pure et la musique met en valeur des éléments liés à la nature : elle est en mouvement perpétuel, s’ouvre et prend vie.

A l’aube de basculer dans le XXe siècle, Ravel livre déjà ses premières compositions magistrales mais malgré la reconnaissance de son talent, il échoue cinq fois au prix de Rome, boudé par les responsables. Il poursuit toutefois sur sa lancée avec quelques chefs-d’œuvre musicaux qui l’amènent à être comparé à Claude Debussy. Après le décès de celui-ci, il devient le plus célèbre compositeur français vivant et reçoit de multiples distinctions. En 1928, il effectue une tournée aux Etats-Unis et au Canada et accroît davantage sa notoriété. A New-York, il s’imprègne de l’univers jazz avant de rentrer en France pour livrer le fameux Boléro. Puis Ravel synthétise enfin son œuvre artistique en deux œuvres : concerto pour la main gauche et concerto en sol.

La nature l’inspire. Il se promène pendant des heures à Paris ou dans la forêt de Rambouillet non loin de Montfort-l’Amaury où il réside pour réfléchir à sa musique. Souvent, il rentre chez lui en ayant en tête la partition quasiment complète de sa future œuvre.

Maurice Ravel décède à Paris en 1937 des suites d’une intervention chirurgicale au cerveau. Il laisse d’innombrables créations : opéras, concertos, ballets, œuvres pour piano, mélodies, …

De nombreuses avenues, conservatoires, lycées portent son nom tout comme un astéroïde découvert dans l’espace en 1979, ainsi qu’un cratère sur Mercure.

Autre style, autre période …

Et quelle période ! Nostalgie de ce milieu du XIXe siècle qui nous donne l’impression d’une douceur de vivre avec les fameux bals dans les cours royales et impériales. Les femmes rivalisent d’élégance dans leurs superbes robes à crinoline, virevoltent au son de la célèbre valse, musique associée à la famille Strauss.

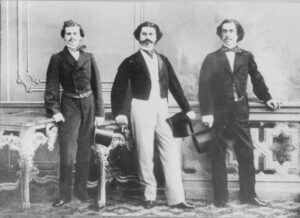

C’est tout d’abord Yohann père qui popularise cette danse tourbillonnante souvent écrite sur une mesure à trois temps. Ses trois fils Yohann, Josef et Edouard sont aussi des mélomanes plus ou moins connus : Josef (1827-1870) bien qu’ingénieur prête main forte à son frère aîné souvent victime de dépression ; Edouard (1835-1916) le plus jeune et le moins connu de tous, est compositeur et chef d’orchestre. Mais c’est surtout à l’aîné, Yohann (1825-1899), que l’on doit les airs les plus connus des valses viennoises.

Né à Vienne, Yohann fils improvise sa première valse à 6 ans mais son père souhaite pour son fils un autre avenir que celui de musicien. C’est pourquoi il devient employé de banque, non sans avoir fait de sérieuses études secondaires et musicales (violon et composition). A 19 ans, il forme un ensemble de quinze musiciens dont le succès est tel qu’il devient alors le dangereux concurrent de son père. Un dur combat commence pour la première place dans la vie musicale viennoise à laquelle s’ajoute la vie dissolue de son père qui aura huit enfants de sa maîtresse, amplifiant la mésentente entre les deux hommes.

Au décès de celui-ci en 1849, il réunit les deux orchestres et entreprend des tournées à travers l’Europe et aux Etats-Unis. En 1863, il est nommé directeur des bals de la Cour. C’est l’époque de la création de ses grandes valses. Il abandonne petit à petit son orchestre à ses deux frères pour se consacrer à l’opérette. Après quelques tentatives, il crée son premier chef-d’œuvre dans ce domaine. Il décède le 3 juin 1899 et est inhumé à côté d’autres génies de la musique comme Beethoven, Schubert ou Brahms.

Surnommé le « roi de la valse », il laisse en héritage quelques opérettes : La chauve-souris, Le baron tzigane … et d’innombrables œuvres dont La valse de l’empereur qu’il créa pour les quarante ans de règne de François-Joseph, Tritsch-Tratsch polka, Contes des bois viennois, La légende de la forêt viennoise, … et l’inoubliable Beau Danube bleu.

En cette année du bicentenaire de sa naissance, de grands concerts lui seront consacrés principalement dans la capitale autrichienne. Symbole de Vienne, la valse viennoise est classée au patrimoine culturel de l’UNESCO.

Geneviève Forget